高次脳機能障害でも視知覚、視空間失認に対しての検査が標準高次視知覚検査(visual perception test for agnosia:VPTA)になります。

今回はこのVPTAの対象や方法、検査項目について解説します。

標準高次視知覚検査(VPTA)とは?

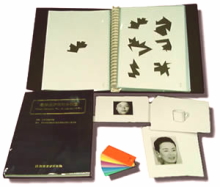

標準高次視知覚検査(visual perception test for agnosia:VPTA)とは、高次脳機能障害学会が10年の開発期間を経て1997年に発表した高次視知覚機能障害である“視覚失認”と“視空間失認”を包括的に捉えることを目的とした標準化された検査法です。

VPTAの対象について

VPTAを実施する対象疾患、障害としては、

- 視覚失認(物体、色彩、相貌)

- バリント症候群

- 地誌的障害

- 半側空間無視

- 視覚失認

- 視空間失認

…といったものがあげられます。

所用時間

VPTAを実施するのには通常1時間半強程の時間がかかります。

対象者の疲労などを考慮し、検査項目を分けて実施することは問題ありませんが、検査開始から終了までの期間は原則として2週間とされています。

VPTAの検査項目について

VPTAの検査項目としては、

- 視知覚の基本機能

- 物体・画像認知

- 相貌認知

- 色彩認知

- シンボル認知

- 視空間の認知と操作

- 地誌的見当識

…の7項目で構成されています。

以下に各項目の下位検査項目を解説します。

視知覚の基本機能

- 視覚体験の変化

- 線分の長さの弁別

- 数の目測

- 形の弁別

- 線分の傾き

- 錯綜図

- 図形の模写

物体・画像認知

- 絵の呼称

- 絵の分類

- 物品の呼称

- 使用法の説明

- 物品の写生

- 使用法による呼称

- 触覚による呼称

- 聴覚呼称

- 状況図

相貌認知

- 有名人の命名(熟知相貌)

- 有名人の指示(熟知相貌)

- 家族の顔(熟知相貌)

- 異同弁別(未知相貌)

- 同時照合(未知相貌)

- 表情の叙述(未知相貌)

- 性別の判断(未知相貌)

- 老若の判断(未知相貌)

色彩認知

- 色名呼称

- 色相の分類

- 色名による指示

- 言語-視覚課題

- 言語-言語課題

- 色鉛筆の選択

シンボル認知

- 記号の認知

- 文字の認知(音読)

- イ)片仮名

- ロ)平仮名

- ハ)漢字

- ニ)数字

- ホ)単語・漢字

- 模写

- なぞり読み

- 文字の照合

視空間の認知と操作

- 線分の二等分(左へのずれ、右へのずれ)

- 線分の抹消(左上、左下、右上、右下)

- 模写(花・左、花・右)

- 数字の音読(右読み、左読み・左右それぞれ)

地誌的見当識

- 日常生活

- 個人的な地誌的記憶

- 白地図

VPTAの採点方法

VPTAは減点法による採点方法で、基本的に…

- 0点:即反応(指定反応間以内で正答)

- 1点:遅延反応(指定時間以内で正答or不完全反応)

- 2点:無反応orまったくの誤反応or遅延反応の時間を超える遅い反応

…となります。

VPTAの診療報酬について

VPTAは診療報酬点数の対象検査であり、

- 区分:D285-3(操作と処理が極めて複雑なもの)

- 点数:450点

…となります。

視知覚認知に特化した検査であるVPTAだけど、この検査は、点数結果だけでなくその下位検査項目から症状を包括的に把握することができるだろうね!

より詳細な作業療法プログラムの立案にも役立たせることができる検査と言えますね!